L’hymen est une fine membrane muqueuse, située à environ 1 à 2 cm de l’entrée du vagin. Il s’agit d’un repli de la muqueuse vaginale, dont la forme, l’épaisseur et la souplesse varient naturellement d’une personne à l’autre.

Parmi les différents types d’hymens, on distingue :

- L’hymen annulaire : Il présente une seule ouverture circulaire. C’est le type le plus commun, caractérisé par un tissu membraneux formant un anneau complet autour de l’orifice vaginal.

- L’hymen semi-lunaire : L’hymen apparaît en forme de croissant qui obstrue partiellement l’ouverture vaginale. Cette configuration laisse la partie antérieure de l’orifice plus dégagée.

- L’hymen criblé : Il comporte plusieurs petits trous rapprochés. Cette particularité anatomique peut entraîner un écoulement menstruel ralenti et prolonger la durée des règles en raison de la résistance accrue au flux sanguin.

- L’hymen à double orifice : Cet hymen possède une structure septale médiane qui divise l’ouverture en deux pertuis distincts. Cette bande de tissu central crée deux orifices séparés au lieu d’une seule ouverture.

- L’hymen à petite ouverture : Également appelé hymen microperforé, il obstrue presque entièrement l’ouverture vaginale, ne laissant qu’un minuscule orifice. Cette configuration peut causer une sténose hyménale, nécessitant généralement une intervention chirurgicale (hyménotomie) pour éviter les complications cliniques comme l’hématocolpos ou l’accumulation de sécrétions vaginales.

- L’hymen imperforé : Cette anomalie congénitale se caractérise par l’absence totale d’ouverture. La prévalence est estimée à environ 1 cas sur 2000 naissances féminines. Cette configuration entraîne une cryptoménorrhée à la puberté, avec accumulation du sang menstruel dans le vagin (hématocolpos) puis dans l’utérus (hématométrie) et parfois dans les trompes de Fallope (hématosalpinx), nécessitant une intervention chirurgicale urgente.

Aspects anatomiques et histologiques de l’hymen

L’hymen est une membrane muqueuse constituée principalement de tissu conjonctif fibreux recouvert d’un épithélium stratifié non kératinisé. Son épaisseur varie généralement entre 1 et 3 mm. Sa vascularisation, relativement limitée, provient principalement des branches de l’artère vaginale, elle-même issue de l’artère honteuse interne.

Au niveau histologique, l’hymen présente trois couches distinctes :

- Un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé sur ses deux faces.

- Une couche intermédiaire de tissu conjonctif lâche contenant des fibres élastiques.

- Un stroma fibreux plus dense contenant des fibres de collagène.

Cette structure explique sa relative élasticité tout en maintenant une résistance mécanique variable.

Mécanismes de rupture hyménale

- Rapport sexuel avec pénétration : La pénétration vaginale crée une pression mécanique directe qui peut excéder la résistance élastique du tissu hyménal.

- Interventions médicales : Les examens gynécologiques invasifs, la pose de spéculum ou certaines procédures diagnostiques peuvent causer une lésion hyménale.

- Traumatismes directs : Les traumatismes périnéaux accidentels avec impact direct sont une cause reconnue de lésion hyménale dans la littérature médico-légale.

- Anomalies congénitales : L’absence congénitale d’hymen ou les variations anatomiques extrêmes sont documentées dans la littérature pédiatrique et gynécologique. La capacité d’élasticité de l’hymen varie considérablement selon sa composition tissulaire. Certains hymens particulièrement élastiques (type complaisant) peuvent se distendre significativement sans se rompre, tandis que d’autres, plus rigides et fibreux, se déchirent plus facilement.

Interventions chirurgicales sur l’hymen : Hyménotomie, hyménoplastie et hyménorraphie

La chirurgie de l’hymen regroupe plusieurs interventions gynécologiques qui visent à réparer un hymen déchiré, reconstruire une membrane hyménale ou retirer un excès de tissu hyménal.

1 – Hyménoplastie

L’hyménoplastie, ou reconstruction hyménale, est une intervention chirurgicale permettant de construire un nouvel hymen à l’aide d’un lambeau prélevé dans la muqueuse vaginale, avec un résultat durable.

Principes de la reconstruction hyménale

- Technique opératoire : L’hyménoplastie repose sur la création d’un néo-hymen à partir d’un lambeau muqueux vaginal.

- Objectif principal : Reconstruction durable.

- La durée de l’intervention chirurgicale : L’intervention dure généralement entre 45 minutes et 1 heure, et peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale.

- Fiabilité et résultat : La membrane reconstruite reste intacte jusqu’à sa rupture lors d’une future pénétration vaginale.

2- Hyménorraphie

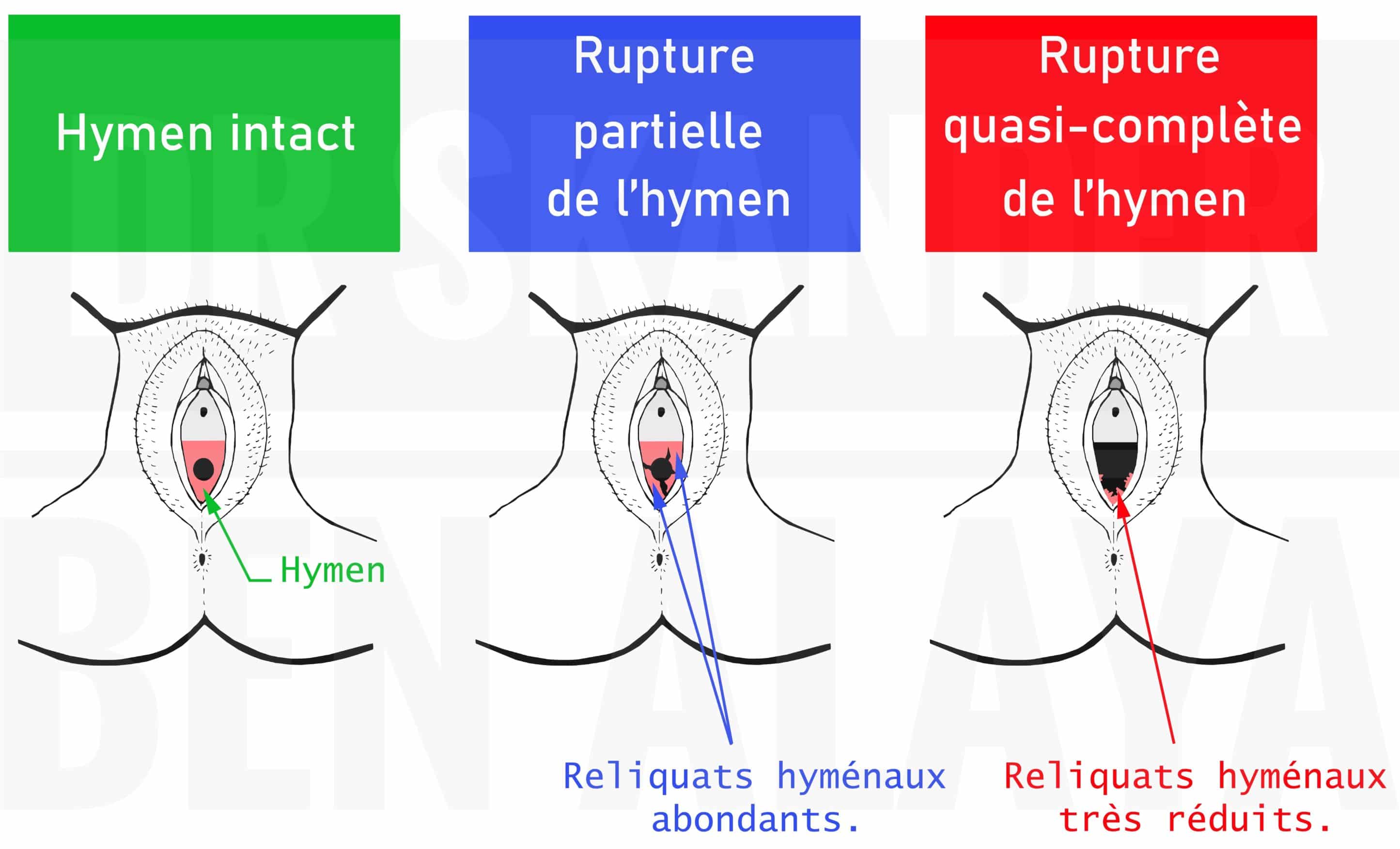

L’hyménorraphie est une intervention chirurgicale qui consiste à rapprocher et suturer les reliquats hyménaux encore présents afin de restaurer provisoirement un hymen rompu. Elle est généralement pratiquée quelques jours avant le mariage, et son effet reste temporaire, jusqu’à la résorption des points de suture.

Principes de l’hyménorraphie

- Technique opératoire : L’hyménorraphie consiste à rapprocher et suturer les reliquats hyménaux à l’aide d’un fil résorbable.

- Objectif principal : Solution temporaire.

- La durée de l’intervention chirurgicale : L’intervention dure en moyenne entre 30 et 45 minutes, et peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale.

- Fiabilité et résultat : Fiabilité limitée à quelques jours à 3–4 semaines, car le fil se dissout et l’hymen réparé perd sa structure.

3- Hyménotomie

L’hyménotomie est une intervention chirurgicale mineure visant à ouvrir l’hymen ou à retirer un excès de tissu hyménal en cas d’hymen imperforé, microperforé, cribriforme, cloisonné, ou anormalement épais. Elle permet de résoudre des problèmes tels que l’obstruction à l’écoulement du sang menstruel (rétention du flux menstruel), les douleurs pendant les rapports sexuels ou l’impossibilité d’utiliser des tampons.

Principes de l’hyménotomie

- Technique opératoire : Le geste consiste à effectuer une ou plusieurs incisions contrôlées dans la membrane hyménale, afin d’ouvrir ou d’élargir l’orifice vaginal.

- Objectif principal : Permettre un écoulement menstruel normal, faciliter l’utilisation des tampons, et permettre des rapports sexuels sans douleur, notamment en cas de vaginisme secondaire à une malformation hyménale.

- Anesthésie : Locale ou générale.

- Durée de l’intervention chirurgicale : Environ 20 minutes, procédure rapide et peu invasive.